日本腎臓リハビリテーション学会学術集会で発表しました

音楽療法には、多様な疾患や障がいのある方々が参加されます。

そのため芸術だけではなく、医学・福祉・教育・心理など広範な学術領域と関連しています。

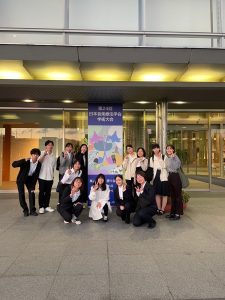

2025年3月15・16日に第15回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会がパシフィコ横浜会議センターで開催されました。

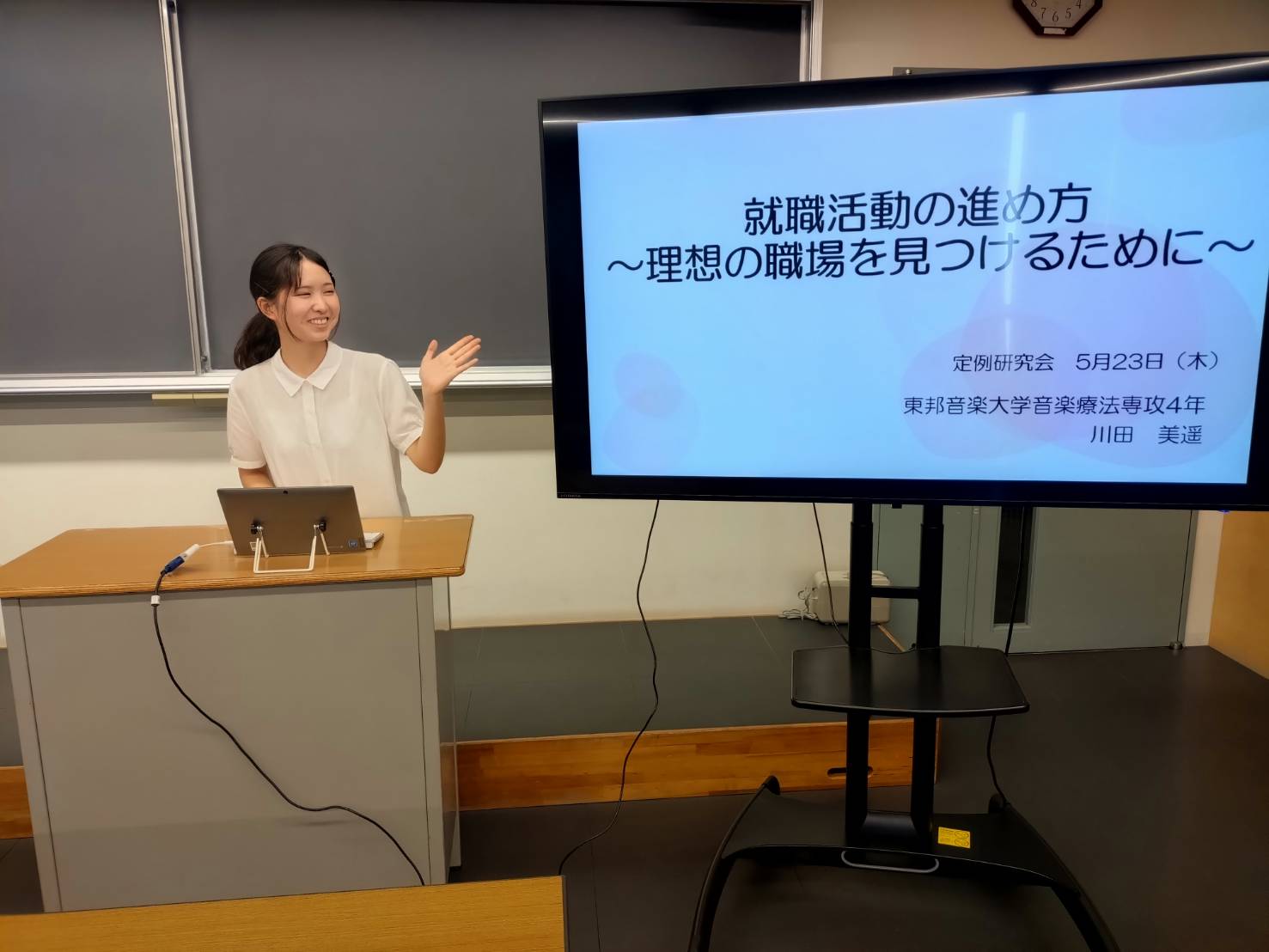

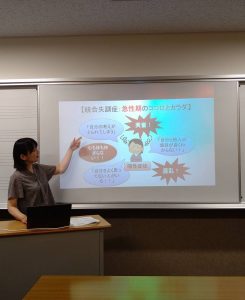

本学音楽療法専攻教員の二俣泉先生と木下容子が、ジョイントシンポジウムに登壇してまいりました。

タイトルは「患者中心のリハビリテーションにおける音楽の意義:音楽療法のエビデンスと臨床」と題して、音楽療法の科学性や慢性腎臓病患者に対する有用性を伝えました。

長期に渡って心身ともに厳しい治療を受ける患者さんにとって、音楽は「生きがい」であり、まさに「生きる希望」に繋がると感じています。

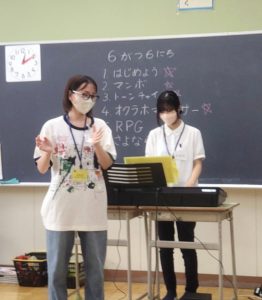

会場では実際に音楽を使いながら参加者も一緒に歌ったりして、音楽ならではの和やかな雰囲気で一体感がもたらされました。

写真:二俣泉先生(右から2番目)、木下容子(最左)